カルテット。

4という数字のこの言葉は音楽においては違う意味を持ちます。

それは「4人の奏者で演奏されるアンサンブル」ということ。

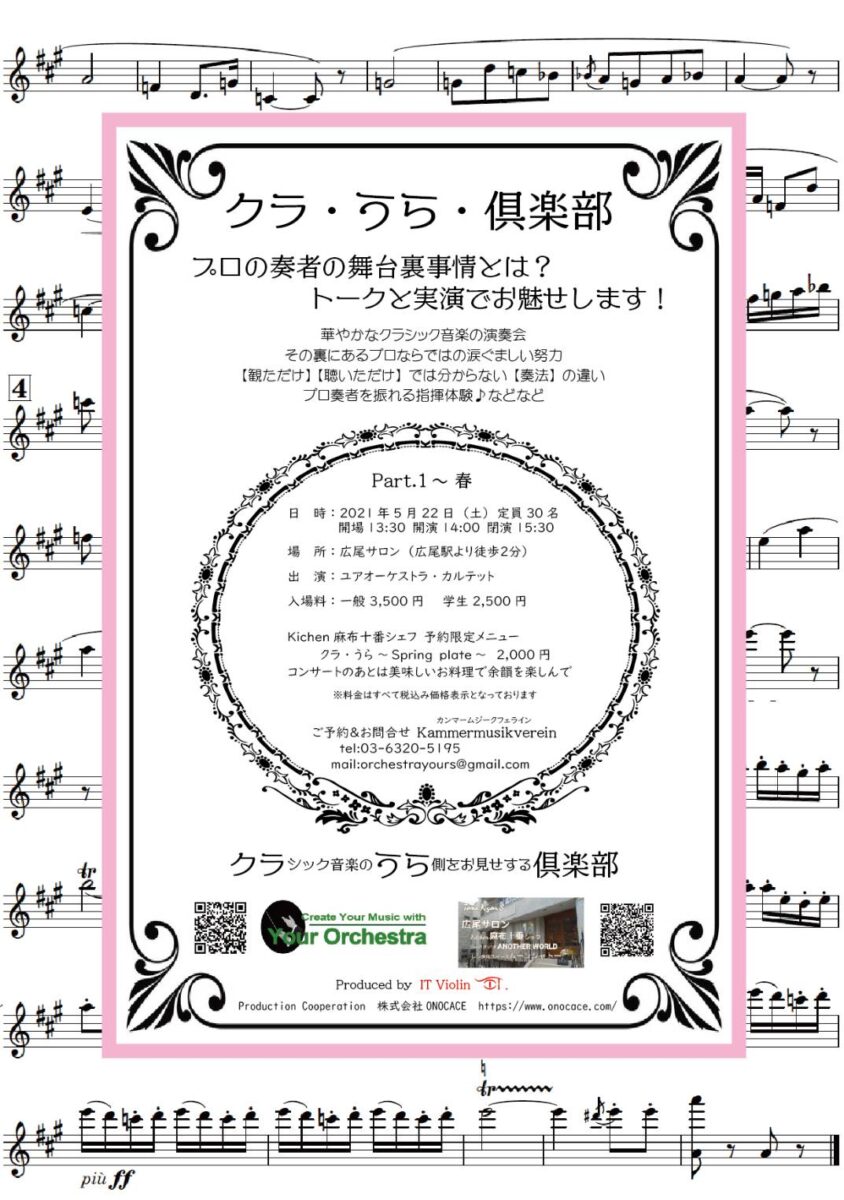

さて、ユアオーケストラではオーケストラに最も近い最小形態としてこのカルテットでも活動しております。

オーケストラに最も近いというのはどういうことかというと、

・オーケストラのように高音から低音まで出せる

・メロディや伴奏、内声の役割を分担できる

簡単にご説明するとこのようなことでしょうか。

特に演奏効果が高いのが弦楽器だけで構成するストリング・カルテット。

今回は以下の4名で演奏致します。皆様に私たちの音楽をお聴き頂けることがとても楽しみです。

1st Violin I.T Violin

数学者を父に持ち、3歳からヴァイオリンを始める。中学時代をマサチューセッツ州ボストンで過ごす。これまでに、朔望、G・ボーナフ、三木妙子、石井志都子の各氏に師事。

2nd Violin 室井絵里

武蔵野音楽大学音楽学部器楽学科ヴァイオリン専攻卒業。第33回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会奨励賞。2018年ウィーン国立音楽大学にてエリザベト・クロプフィッチ氏のマスタークラスを受講。カサブランカ国際音楽祭にて世界各国奏者合同管弦楽団のコンサートミストレスを務める。コンサートミストレスとしてキャラバン・ストリングスを率いて日本各地で演奏会を行うなど幅広く活動している。

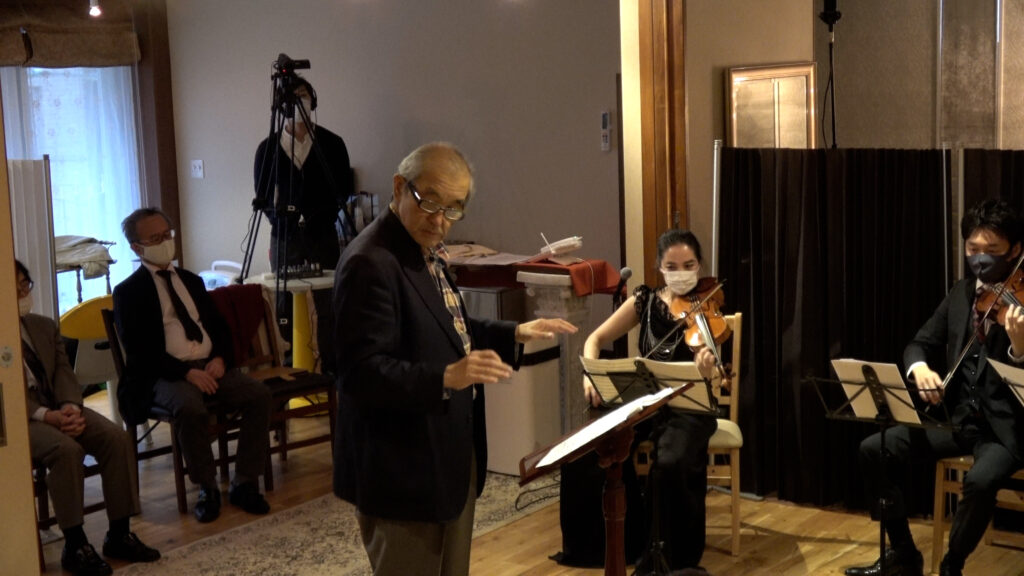

Viola 東義直

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、東京藝術大学音楽学部卒業。

ヴィオラ及び室内楽を浅妻文樹、 ウイリアム・プリムローズ氏に 師事。 日本弦楽指導者協会音楽コンクールにおいて特賞、プリムローズ賞受賞、第一位入賞。 卒業後、プリムローズ氏の許研鑽を積む。 東京交響楽団及び新日本フィルハーモニー交響楽団の首席奏者を歴任。 ムジカ・プラクティカのメンバーを努め、TV朝日「題名のない音楽会」Music Today(武満徹監修)等に出演。 サントリー美術館に於ける「音楽文化展」、現在継続中のアンサンブルライン主催「チャリティーコンサート」(フィリピン・ミンダナオ島のストリートチルドレンのために収益金のすべてを寄付)等の演奏並びに 企画構成に携わる。国際交流基金の主催事業でインド、デリー及びコルカタ(カルカッタ)にて演奏。 ペーター・ダム氏、MJQのジョン・ルイス氏等、芸大オケ(現 芸大フィル)、新日本フィルハーモニー交響楽団、東京シティー・フィルハーモニック管弦楽団、アマデウス室内管弦楽団、古典音楽協会等と協演する。 創設時から”しもたかフィル”を指導、指揮し、パインフラワー・コーラス、日本大学管弦楽団、プレジールオーケストラ、守谷アンサンブルオーケストラなどのアマチュア団体やプロの集団、銀河管弦楽団を指揮する。 また 一橋大学、福島大学等のオーケストラを指導している。

論文に「Violin,ViolaにおけるVibratoの習得法と指導法に関する一考察」(共著)がある。 兵庫教育大学、福島大学の講師を歴任。アンサンブル・ライン代表。

Violincello 竹本聖子

福岡県出身。東京音楽大学卒業、同大学院修士課程修了。オーケストラや室内楽での演奏、ラジオドラマや映画音楽、ショーでのライブ演奏、国内外の作曲家の新曲の初演など音楽、人との出会いを楽しみながら様々な演奏活動を行っている。「オーケストラ・トリプティーク」「淡座」メンバー。